基於國際中文教材的漢字教學研究

摘要:漢字作爲中華民族的文字符號,不僅具有承載意義、信息,完成交流、記錄的基本功能,還區別於表音文字,有其自身獨特的表義方式和思維邏輯,傳承了國人千百年來的思考與智慧。然而,也正是由於漢字獨特的表義方式和構形,使得漢字教學一直以來成爲了國際中文教育中的難點。近30年來,教學者爲提升漢字地位、弱化學習難度、提高漢字教學質量做出了很多努力,漢字教學情况有了明顯的改善,但其仍然在整體的國際中文教學中處於“偏滯後”的地位。爲探析目前國際中文教育中的漢字教學情况,本文選取了《HSK標準教程》和《漢語教程》這兩本綜合課教材作爲研究文本,發現了目前漢字教學中存在的問題,並提出相應的改革思路。

關鍵詞:漢字教學;國際中文教育;教材;教學思路改革

一、引言

(一)漢字的重要性

漢字作爲中華文化的重要組成部分,其本身承載了中國數千年的文明。漢字相較於語音、詞匯、語法,有著更深層次的思考,其背後蘊含了中國人的哲思與世界觀、價值觀。學習者在能够用中文完成口語交際之後,還能够讀懂中文、理解中國人的文化和所思所想才是國際中文教育最終的目標和價值。由此,必須正視漢字教學在國際中文教育中的作用和地位。

(二)國際中文教材中的漢字教學

近30年來,隨著中國綜合實力的增强和國際地位的提升,中文在世界範圍內的傳播逐漸廣泛,學習中文的人數也與日俱增。爲提升中文教育水平和教學效果,大量優秀的國際中文教材應運而生。依照不同的課型、教學對象、學習目標等,教師會選擇不同的教材。其中,綜合課教材以培養學習者系統全面地學習、應用中文爲目標,其自身有成體系的編寫邏輯,可代表國際中文教材編寫的整體思路,同時也是國際中文教育行業使用較爲廣泛,且具有權威性的中文教材。

一般來說,中文綜合課教材應包含聽、說、讀、寫四個要素,要求學生從語音、詞匯、語法、漢字四個方面來學習中文。而漢字板塊在不同的綜合課教材中有一個相同的特點——占比少、用時短。儘管如今的國際中文教育以讓學習者達到“交際目的”作爲最終的教學目標,但是對漢字教學的忽視幷不利於國際中文教育的長遠發展。

目前,關於漢字教學的設計和教材編寫等相關研究已有很多,成果浩瀚豐碩,從教學的總體設計、教材安排、漢字的認知規律,到具體的漢字教學方法,都有豐富的研究成果。上世紀90年代,國際中文教育事業逐漸起步,邁向正軌,此時漢字教學在對外漢語教學工作中相對滯後,甚至處於附屬地位(費錦昌,1998),“漢字難教難學”成爲了國際中文教育中普遍存在的問題。李大遂(1998)、卞覺非(1999)相繼指出要明確漢字教學的地位,將其作爲國際中文教學的重要組成部分。逐漸地,漢字教學受到了教師和學習者的重視,漢字相較於其它中文教學的滯後狀態也有所改善(萬業馨,2004)。然而,漢字由於其自身筆劃多、字數多等特點,依然存在“難教難學”的問題(李運富,2014)。面對這個問題,不少學者提出了具體的漢字教學方案(萬業馨,2000;李蕊,2005;張熙昌,2007;崔永華,1997;萬業馨,1999;梁彥民,2004;李大遂,2008)。

如今,漢字教學的地位和漢字教材的質量均有所提升。然而,將漢字地位提升至與語音、詞匯、語法同等水平,使漢字教學成爲一個完整的體系,融入至國際中文教育,這幷不能一蹴而就。還需要不斷地緊跟實時教材,觀察教學動向,及時發現漢字教學中存在的問題,幷思考改進的方案。

在教材的選擇上,本文依照權威性和通用性選擇了北京語言大學出版社出版的《HSK標準教程》(共九册)以及《漢語教程》(共六册)。其中,《HSK標準教程》面向漢語水平考試,以HSK考試大綱爲編寫依據,是教育部中外語言交流合作中心授權的官方漢語學習教材。同時,《漢語教程》雖不以HSK爲大綱,但其也以漢語零起點的留學生爲教學對象,同《HSK標準教程》一樣有完整的漢語教學體系和思路。經調查,目前北京語言大學、北京師範大學等高校以及國內外多家漢語培訓機構均以《HSK標準教程》和《漢語教程》爲常用教材,無論從專業權威性還是通用性來看,這兩本教材都是具有代表性的。此外,本文意在從漢語綜合課中看漢字教學的處境及現狀,因而需要選取漢語綜合課教材,即同時包含了語音、詞匯、語法、漢字的課本。綜上,《HSK標準教程》和《漢語教程》是最佳的研究對象。

教材確定之後,需要截取相同時間段內的部分作爲比較研究的對象,從而保證能够看出在同一段時間內的漢字教學進度和狀態。本文以一年爲期,在《HSK標準教程》中截取255個學時(60min/學時)的內容,在《漢語教程》中截取306個學時(50min/學時)的內容爲研究對象,兩者總時長一致。

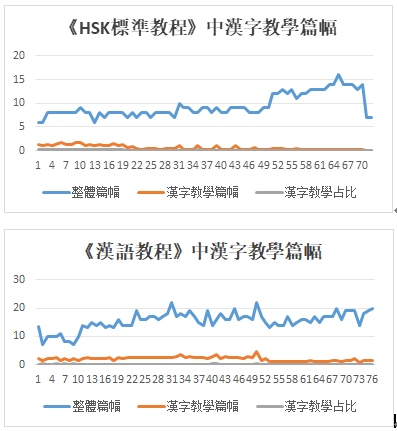

通過對兩册教材的梳理,本文將其中漢字教學在整體教材中的占比情况整理如下(見下列兩表)。從圖中可以看出,漢字教學在整體教材中所占篇幅比較少,在《HSK標準教程》中每課不超過2頁,在《漢語教程》中每課不超過5頁,占比都比較低。這也能够反映出漢字教學在國際中文教育綜合課當中的定位——用時短、比重低。雖然綜合課教材已經將漢字教學作爲必須的環節插入至其中,但是仍沒有給予其足够的教學時長與分量。

由此,增加漢字教學的時長,提高漢字教學的比重是很有必要的。可以從擴充教學內容、增設練習活動等多個方面入手,提升漢字教學在國際中文綜合課當中的地位,改變其滯後狀態。

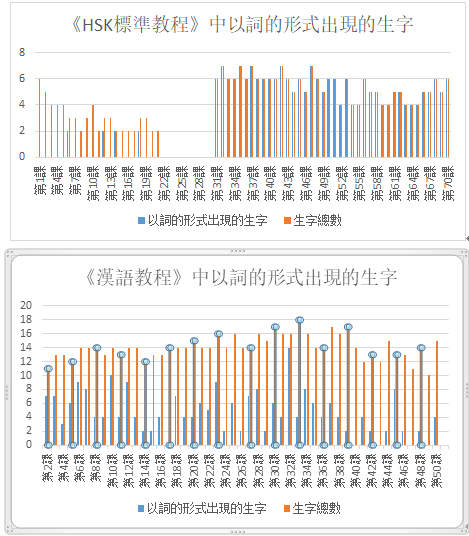

通過對教材中生字出現情况的分析(見下列兩圖表),本文發現在《HSK綜合教程》和《漢語教程》中,有相當一部分生字是以詞的形式進行教學的,尤其是在《HSK標準教程》中,從第31課起,漢字教學板塊便改爲了“舊字新詞”和“同字詞”的學習,這看似是在教漢字,但實際上是通過漢字讓學生掌握更多的詞,更像是詞匯教學。雖然這種教學方式能够讓學生儘快掌握更多的詞語,但是却偏離了原本的漢字教學目標——認識、理解、書寫漢字,這種方式也被稱作詞本位教學。

詞,是音義結合且能够獨立運用的最小語言單位。一直以來,中文教學大多都以詞爲基本單位,這不僅能使學生快速地掌握詞本身的讀音和意義,還能够幫助學生完成詞與詞之間的組合,從而生成千千萬萬的短語和句子,達到完成交際、掌握該語言的目的。以詞爲單位的中文教學具有速度快、效率高、質量好的特點,是極具性價比的教學方法。但是,該方式却忽略的漢字的特殊功能,詞是由一個或者多個漢字組合而成的,其意義具有整體性。然而,漢字却由於其獨特的産生方式和發展源流而具有獨立性,能够獨立表示完整的意義。若在中文教育中加入以漢字爲單位的教學,便能够與詞本位教學互補,幫助學生在學會使用一個詞的同時,也能够明白其組成部分的意義,從而真正地理解該詞。

例如“駱駝”,以詞爲單位的教學會直接告訴學生“駱駝”是一種在沙漠中負重前行的動物,其外形與馬相似,但是有兩個駝峰,具有强大的耐力。至此,學生若懂得了“駱駝”的讀音、字形和意義,便算是學會了這個詞。但是,以字爲單位的教學則會將“駱駝”拆分開來,爲學生講解。“駱”的篆體字爲,其左半部是“馬”,而右半部同“路”的右半部相同,義爲遠征,“駱”的本義即騎馬遠征。小篆中,“駝”寫作,左半部爲“馬”,右半部爲“蛇”,即與馬相類的動物,行走之時隊形如蛇的形狀,便是“駝”。那麽,滿足外形與馬類似、能够遠途跋涉、行走時隊形如蛇形這三個條件的動物便是“駱駝”。由此,便可知爲何詞語“駱駝”會用“駱”與“駝”這兩個字來指代這種動物。可見,以字爲單位的教學能够在詞本位教學的基礎之上,讓學生進一步瞭解詞的意義來源和表義方式,由淺入深,使學生在使用這個詞的同時,又能够真正理解其內涵。

因而,漢字教學需要適當地减少詞本位教學,轉而回歸漢字本身的教學,讓學習者能够真正地理解漢字,這樣不僅能够减輕學習者的記憶負擔和畏難情緒,也可以提升國際中文教育中漢字的教學水平。

目前國際中文教育中漢字的教學方法以符號化教學爲主,然而這種教學方式却存在著一定的弊端,它在高效方便的同時忽略了漢字本身形、音、義的特點。漢字與其它語言符號不同,它本身具有表意特徵,因而能指與所指之間的任意性較弱,理據性較强。其獨特的表達功能和發展源流使得它區別於其他的符號,所以也不再適用於“符號化教學”,具體如下。

詞、句子等語言符號的任意性較强,適用於“符號化教學”。樂眉雲(1994)曾指出,一切符號都是由標記和指稱對象所構成的,即索緒爾所說的“能指”和“所指”。那麽,語言符號也同樣兼具“能指”和“所指”。索緒爾(1996)認爲語言符號是任意的,能指與所指之間的聯繫也是任意的。例如,漢語中用“花”來指示“由花冠、花萼、花托、花蕊組成的可供觀賞的植物”這個概念及這個概念所涵蓋的實體,而英文中却用“flower”來指示。像這樣,用不同的能指指向同樣的所指,從語言的角度來看,我們很難說出“花”、“flower”和實際的花朵之間有什麽必然的、自然的聯繫,也無法說明爲什麽“花”和“flower”都可以指向所指,這便體現出了語言符號的任意性。在這種情况下,“符號化教學”能够提升語言學習的效率,使學生不糾纏於能指與所指之間的關聯,而使直接學會目標詞句的發音和意義,掌握使用方法,進而應用於實際。

反觀,漢字的理據性較强,幷不適用於“符號化教學”。漢字的能指與所指之間從最初就有緊密的關聯。同樣以“花”爲例,小篆的“花”是,已然現實中“花”的形狀。就漢字來說,其能指與所指之間任意性較低,能指功能强大,有相當一部分文字與其所指之間有自然的、直接的、緊密的聯繫,是區別於其他文字的特殊符號系統。在這種情况下,便不再適合繼續使用“符號化教學”方法。反而嘗試溯源,從字形上理解漢字意義,厘清能指與所指之間的關係更能够幫助學生真正學會漢字,從而理解、掌握更大的語言單位。

符號化教學的普及會導致漢字學習“知其然,不知其所以然”的必然結果。該教學方式將漢字作爲既有的、現成符號教給學生,不深究其能指與所指之間的具體聯繫,更不追溯其發展源流,只要學生學會了該字的讀音和外形,便達到了學習目標。這種教學方法只注重漢字的今生,却不顧其前世,學習者只學會了這個字如今的寫法,却不知爲何這樣寫,也不理解該字各部分的含義,這樣的學習無疑是片面的。

三、漢字教學改革思路

“六書”出自東漢許慎(1963)的《說文解字》,用來揭示漢字的構造方式和一般規律,分別指“象形、指事、會意、形聲、轉注和假借”。“六書”理論雖形成於上古時期,但其理論體系成熟完備,有理有據,直至如今仍然對漢字教學具有指導性的作用。早前,已有多位學者注意到了“六書”的獨特作用,提議將“六書”理論應用於實際的漢字教學當中(劉博,2008;楊亮亮,2012;黃小瑋,2014)。值得注意的是,各位學者在將“六書”引入漢字教學之時,均避開了“轉注”和“假借”這兩類漢字。由於此二類漢字的産生方式和發展過程具有偶然性和較高的人爲參與度,再加上這“二書”屬造字法還是用字法仍存有爭議,因而不便將其應用在漢字教學中,以免讓學生産生誤會,對漢字規律的理解出現偏差。由此,在漢字教學時我們可以將生字按照“象形、假借、會意、形聲”四個類別教給學生。

其中,象形字以獨體字爲主,多數構形比較簡單,對於學生來說,算是直觀好學的一類漢字。對於象形字,我們可以采用圖示教學法,象形字本就是描摹現實而産生的漢字,其在最初與現實事物的模樣非常接近,即便發展到如今也能看到現實的影子,例如“日、月、雲、雨、山、火”等,在講解這類生字的時候,可以結合圖片和該字最初的寫法來讓學生感受別樣的造字方式,這樣既能幫助學習者理解構形,也可以將生字的意義記得更牢固。簡單的象形字常出現於初級階段的國際中文教材中,不僅結構、意義簡單,而且使用率還很高,也是初級階段學習者需要掌握的基本生字,采用以上教學方法可以緩解學生對漢字的畏難情緒,也能從學習之初便打好漢字的基礎。指事字與象形字不同,它幷不完全描摹現實,而是在象形的基礎上以標注符號的方式將無法描摹的現實以抽象形式展現出來,例如“上、下、本、末、刃、左、凶”等。對於這類漢字,也可以采用圖示法講解,將象形的基礎和抽象符號以圖畫的形式展現給學生,幷對其講解,學生可以明白指事字的構形思路,也方便理解、記憶生字。簡單的指事字在日常生活中也極爲常用,初級中文學習者在剛開始接觸漢字的時候,以這種方式來學習是很有效果的。

此外,“形聲”是漢字中最常見的一種造字方式,漢字裏面有相當一部分形聲字。關於形聲字的教學,杜麗榮(2004)曾在論文中詳細介紹了“繫聯法”。“繫聯法”教學以字族理論爲基礎,通過對漢字形符、聲符的繫聯,使學生認識到漢字的系統性和理據性,幷自覺遵循漢字的規律去學習漢字。“繫聯法”分爲形符的繫聯和聲符的繫聯,以形符“月”爲例,“月”從“肉”變形而來,主要表示人體相關的部分,例如“肚、肩、膀、肝、膽、脾、胃、胳、膊、臂、膀、脚”等,像這樣,便把人體相關部分的多數漢字繫聯了起來,形成一個字族,如此一來便能有效幫助學生理解、歸納、記憶漢字;再以聲符“方”爲例,按照“繫聯法”可以將“房、放、訪、芳、防、坊、紡、仿”等以“方”爲聲符的漢字繫聯起來,這樣能够幫助學生記憶同聲符漢字的讀音,即使學生不認識這個漢字,但是看到了“方”,也可以通過繫聯法猜測該字的讀音。在形聲字的教學中,可以采用“繫聯法”,但是該方法只適用於有一定漢字基礎和識字量的中文學習者,形符與聲符的繫聯需要較大的漢字儲備量作爲基礎,因而對於初學者來說有很大的難度,幷不適用。那麽,對於中文初級水平的學習者來說,形聲字的教學需要采用“單獨講解、適當擴展、逐步繫聯”的方式,在出現一個形聲字的時候,向學生介紹其形符和聲符,幷適當擴展簡單的同族字。“繫聯法”教學不僅能够幫助學生辨義辨音,减輕記憶漢字的負擔,還可以讓學習者遵循著漢字本身的規律真正理解、學會漢字,是形聲字教學較爲有效的方式。

會意字與形聲字在構形上有異曲同工之處,都由兩個或以上部分組成。但是,由於會意字是由兩個及以上的獨體字組合而成,其意義也是由這些組合成分的意義結合而來,例如“衆、泪、走、塵、采”等,每個字都有各自不同的意義組合方式和思路,因而“繫聯法”不再適用於會意字的教學。在會意字教學中,應當采取“逐個講解”的方式向學生講述它們的構形、含義。同理,掌握會意字也需要以一定的漢字儲備量爲前提,例如學會了“小”和“土”,才能理解、記憶“塵”;學會了“人”,才能理解、記憶“衆”。初級階段的中文學習者需要先掌握一定數量的獨體字,才能正確理解、快速記憶相關的會意字。綜上,以“四書”爲依據的漢字教學可以幫助學生更好地理解、歸納、記憶生字,其教學順序大致以象形字、指事字、形聲字和會意字排列,但這只是根據學生漢字儲備量而設置的大體教學順序,在實際的教學過程中是穿插進行的。

總體而言,將“六書”應用到國際中文教學中是很有必要的,這不僅能够幫助學生總結出漢字的構造規律,還能够輔助學生真正理解漢字,更快更牢固地記住所學的漢字。但同時,也要注意到“六書”教學的局限性,雖然“六書”理論能够覆蓋相當一部分的漢字,可以應用於實際教學,但仍有一部分漢字無法用“六書”來解答,這便需要教學者依據實際情况來選擇教學方法,不能以偏概全,照搬照抄。應當根據所教學生和漢字的具體情况來教學,選擇最高效便捷的教學方法,一切以讓學生理解、記憶幷能够運用漢字爲首要目標。

漢字從表面上看起來數量繁多,寫法複雜,沒有什麽統一的規律。但是,如果將其拆解開來,會發現漢字的各個部件及意義是有規律可循的。王亞麗(2006)曾指出,漢字的部首具有表意功能,能够幫助辨識字意,也有助於漢字的分類與規範。

部分部首相同的漢字,在意義上也是有關聯的。例如:《HSK標準教程》中,“訁”部的“說、試、課、讀、詞、語”,“訁”本身便具有“言”的意義,與說話、語言等方面相關,以“訁”爲部首的生字也正是該方面常用的漢字,彼此關聯;再如“女”部的“奶、婚、如”,其意義也都與女性相關。同時,《漢語教程》中也存在同樣的情况,例如:“心”部的“怎、想、感、意、思、願、忘、念、必、急、心、恐”,都與人的內心活動、狀態、想法等相關;再如“钅”部的“銀、鍛、錯、鐘、針、鋼、鐵、鏡、鑰”,便與金屬質地、器皿等關聯,意義有相通之處。這些同部首的生字在意義上有相通之處,如果按照部首分類、歸納生字,那麽可以讓學生更快地記住意思,再加上同類字在外形上也有相同點,對於字形的記憶和書寫也有幫助。由此,字部教學法具有很强的可行性。

但是,幷非所有的漢字都可以按照這個方法來教學。一些以筆劃爲部首的生字彼此之間意義無明顯關聯,且字形上也不算相似,例如:“一”部的“不、七、三、兩、上、下、萬、業、且、無、丁”;“丿”部的“九、麽、樂、丟”和“丶”部的“舉、爲、之”等,像這樣非“部同意通”的生字便無需采用字部教學法,按照正常的教學順序單獨教學即可。此外,字部教學雖然可行,但是需要挑選合適的教學對象和時間。從上表可以看出,同部首的漢字在積累到一定數量的時候,才更容易看出彼此之間意義的關聯和與部首意義的關聯。同時,“部同意通”的字往往來自不同的等級,不會出現在同一個教學階段。因此,若使用字部教學法進行漢字教學,則需要面向有一定識字量的學生,剛開始接觸漢字的學生幷不適用於這種教學方法。同時,字部教學需要長時間地堅持,幫助學生由少至多地慢慢積累,難度由低到高,直到掌握了該字部的所有規定生字,才算是積累完成。在實際的教學過程中,教師可以根據學生的識字量來判斷是否開始字部教學,一般情况下,當學生掌握了該字部的3個及以上生字,如“氵”部的“河、江、洗”,便可以開始歸納講解,日後隨著“氵”部字的增多、難度加大,再擴充該字部的字集。

漢字,尤其是合體字,有其自身的造字語境,而在生字教學中還原這些語境,很有利於幫助學生理解、記憶漢字。以“劇”爲例,“劇”的篆體字爲,由三部分組成,左上部爲“虎”,左下部爲“猪”,而右半邊則爲“刀”。猛虎和豪豬在古時候皆爲猛獸,“劇”的本義即讓奴隸持刀鬥猛獸,是一種宮中的游戲,這種游戲無疑包含了劇烈的打鬥和明顯的衝突。該字的造字語境歷經千百年仍未變化,如今的“劇”作名詞時,代表以强烈的性格衝突來表現社會生活的文藝形式;作形容詞時,代表猛烈的、激烈的、强烈的,然而無論何種詞性,都包含存留著“劇”最初的邏輯意義。諸如此類,漢字的造字語境是生動、形象的,可以直接反映在漢字當中。與此相似,很多漢字在造字之初都是有語境的,在這種語境下,漢字的結構和意義可以清晰地被理解。然而,隨著時代的發展,漢字的外形也發生了較大的變化,一些字的構形比較複雜,且已經看不出原來的造字語境了,因此很多中文學習者覺得漢字難學。長期的符號化教學讓學生只關注到了漢字外在的筆劃和筆順,所以在遇到複雜漢字的時候他們會畏難和抵觸,也不容易記住正確的寫法。這個時候,還原造字語境是很有必要的,在瞭解了這些漢字的産生思路和各部分所代表的含義之後,整體理解起來便會簡單很多,學習者無需死記硬背這些組合部件,而能够在理解的基礎上記憶漢字。這樣,不僅可以减輕學生的記憶負擔,也能幫助他們真正認識、理解每一個漢字。

根據以上例子,可以看出,還原造字語境首先需要還原該字的外形。那麽,在國際中文教育的漢字教學中,是否有必要將古文字講給學生呢?這需要將教學對象和其中文水平作爲判斷依據,來華留學的中文系學生以系統學習、掌握和應用中文爲目標,對於這類學習者,需要向其講授古文字,還原造字語境,以便他們可以理解漢字的構形思路和意義,打好漢字基礎。然而,但對於短期學習中文,僅僅因旅遊、工作、交流等目的而短暫接觸中文的學習者來說,則無需學習古文字,也基本無需瞭解造字語境,單學會平時需要使用的簡單漢字,滿足需求即可。

此外,除了古文字,繁體字在一定程度上也可以還原造字語境。由於特殊的歷史背景和發展淵源,中國港澳台地區所使用的繁體字保留了部分古文字的痕迹,能够看出當時的造字語境,例如“劇”、“懷”、“風”等。如今國際中文教育中的漢字教學以簡體字爲標準,不提倡繁體字教學。但是對於生活在港澳台的外國學習者來說,可以適當地借助繁體字幫他們梳理造字語境,從而理解生字。

操練活動是漢字教學中不可或缺的一部分。在本文所選取的兩册教材中,均沒有爲漢字教學設計相關的自主練習與課堂活動,只有少量的機械性練習,這幷不利於幫助學生高效地理解、記憶和書寫漢字。在教學過程中,教師完成了講解部分之後,需要留出一定的時間讓學生來練習。相比於傳統的機械性練習,需要學生發揮主觀能動性的練習和活動反而更能够吸引學生的興趣,集中注意力,獲得更好的教學效果。對此,可以在漢字教學的時候插入以下兩個練習活動:

漢字拼圖

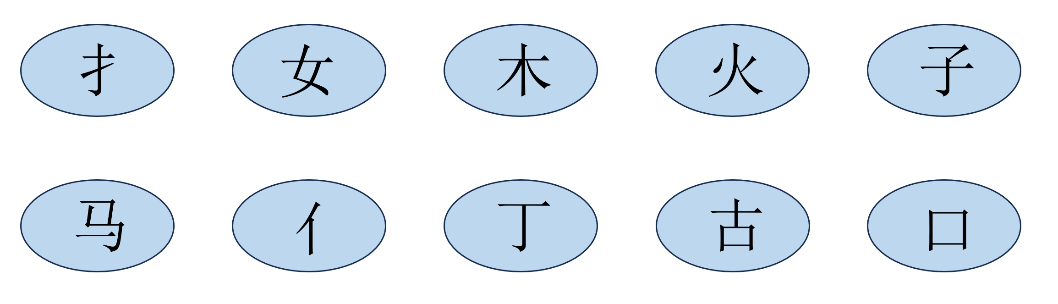

使用“字部教學法”,可以讓學生瞭解漢字的組成部分,幷以部首爲依照分類記憶生字。在完成教學之後進行對應的練習,能够有效考察學生的學習情况,例如,可以設置“漢字拼圖”環節(如下圖),將該節課所學的生字和以往所學的漢字拆解成部件放在一起,讓學生盡可能地拼出更多完整的漢字。如圖表23中的“扌、女、木、火、子、馬、亻、丁、古、口”10個部件便可以組合成“打、扣、好、媽、姑、如、李、休、枯、呆、夥、燈、仔、嗎、仃、估、叮、咕”等近20個漢字。這樣的練習能够讓學生回憶已經學過的漢字,幷與新的生字一起練習,發揮其主觀能動性,融會貫通,加深印象。

小組活動是國際中文教學中極爲常用的一種操練形式,可以調動學生的學習興趣和積極性,讓其有課堂的參與感,提升教學效果。以往,詞匯、語法和交際是小組活動的主要練習對象,漢字練習幾乎是空白的。對此,“漢字拼圖”可以作爲小組活動放在課程結尾,以練習漢字爲主要目的,比一比哪一個小組可以拼出更多的完整漢字。這樣,便彌補了漢字操練的空白,使漢字的學習同樣具有趣味性。

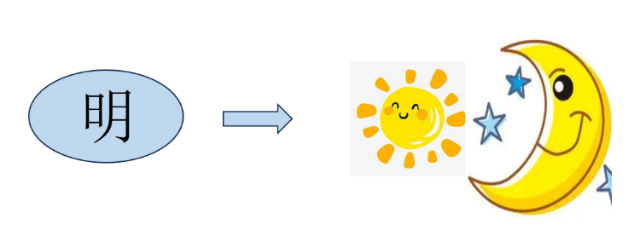

一個漢字一幅畫

在漢字教學初期,教師常常會先講簡單的象形字,例如“日、月、水、火”等,再搭配簡單的圖片,來幫助學生理解漢字。其實,不只是象形字,其它類型的生字也可以采用這樣的方式進行講解、練習。正如上節所說,有很大一部分漢字存在自己的造字語境,在瞭解了生字的語境及其各部件的代表意義之後,學生便有了自己對它的理解。此時,讓學習者將生字以繪畫的形式畫下來(如下圖),不僅能够考察他們對該字的理解和記憶情况,也能够提升學習興趣,加深印象。

“一個漢字一幅畫”的練習可以作爲課堂操練或者課下作業布置給學生,以個人完成、集體分享的形式來進行。這樣方便教師發現學生對漢字的理解問題,可以及時糾正。對於學生來說,也是一個有趣的練習,可以降低他們對漢字的畏難情緒,逐漸理解、接納漢字的表音表意形式和構形。

本文通過對《HSK標準教程》和《漢語教程》的分析,發現了國際中文教育中漢字教學所存在的問題:第一,漢字教學的地位較低,占比較少,遠不及語音、詞匯、語法等其它部分的教學,整體來看處於滯後的狀態;第二,當前的漢字教學采用詞本位方式,多數的生字是以詞匯的形式出現的,比較重視漢字進入詞匯之後的應用,而偏離了漢字本身的教學;第三,漢字教學以符號化教學爲主,把生字當作一個個既定的符號直接教給學生,學生不理解該字的構形原理和表音表意的方式,無法真正學會漢字。

在明確了當前漢字教學所存在的問題之後,本文提出了新的教學改革思路。首先,應當正確使用《說文解字》,將“六書”中的“象形、指事、會意、形聲”這四書應用到漢字教學中去。以圖示法、繫聯法、逐個講解等不同的方法將不同類型的漢字講給學生,幫助學習者總結出漢字的構造規律,讓他們更好地理解漢字,更快的記憶漢字;第二,采用“字部教學法”進行漢字教學,利用部首的表意性,以字部爲標準,將漢字分門別類,把“部同意通”的生字放在一起進行教學,讓學習者理解、記憶某一類的生字,减輕記憶負擔,提升記憶效果;第三,在生字教學中還原造字語境,對於一些部件較多、構形複雜的漢字,可以利用古文字或者繁體字幫助學生還原造字語境,這樣學習者可以更好地理解漢字的意義,實現“知其然,知其所以然”;第四,應當在綜合課教材以及課堂中加入適量的操練與課堂活動,例如可以采用“漢字拼圖”、“一個漢字一幅畫”等方式讓學生練習所學的生字,以便檢驗教學成果,鞏固漢字基礎,提升學習興趣。

漢字,是中華文化的重要組成部分,凝結了千百年來勞動人民的智慧,是極具中國特色與文化的瑰寶,是不朽的,是傳奇的。同時,國際中文教育亦是國家和民族的事業,其初衷旨在通過中文教學,提升中文的國際影響力,讓世界知道中國,瞭解中國。而漢字作爲中文的重要組成部分,蘊含了傳承千年的哲思與社會價值觀,需要在國際中文教育中被重視。歷年來,漢字教學的地位在不斷提升,但仍處於“偏滯後”的位置,教學方式固化。這需要教學者不斷做出改變,提升漢字教學的比重和地位,改善國際中文教材,采用更多靈活、新穎的方式進行漢字教學,將中國文化和漢字本身的特色融入教學,使學習者真正讀懂漢字,在學習漢字的過程中知中國,瞭解中國。

參考文獻:

[1]卞覺非,漢字教學:教什么?怎么教?[J],語言文字應用,1999(01):72-77

[2]崔永華,漢字部件和對外漢字教學[J],語言文字應用,1997(03):51-56+64

[3]杜麗榮,“繫聯法”對外漢字教學研究[J],西南民族大學學報(人文社科版),2004(07):418-422

[4]費錦昌,對外漢字教學的特點、難點及其對策[J],北京大學學報(哲學社會科學版),1998(03):118-126

[5]黃小瑋,試論“六書”與對外漢語漢字教學[D],湖南師範大學,2014

[6]劉博,《說文》中的六書理論與對外漢語漢字教學[J],科教文匯(上旬刊),2008(01):51

[7]李大遂,關系對外漢字教學全局的幾個問題[J],暨南大學華文學院學報,2008(02):1-11

[8]李大遂,從漢語的兩個特點談必須切實重視漢字教學[J],北京大學學報(哲學社會科學版),1998(03):127-131

[9]樂眉雲,索緒爾的符號學語言觀[J],外國語(上海外國語大學學報),1994(06):15-18+26

[10]李蕊,對外漢語教學中的形聲字表義狀況分析[J],語言文字應用,2005(02):104-110

[11]李運富,漢字的特點與對外漢字教學[J],世界漢語教學,2014(03):356-367

[12]梁彥民,漢字部件區別特征與對外漢字教學[J],語言教學與研究,2004(04):76-80

[13]索緒爾(瑞士),普通語言學教程(高名凱譯) [M],北京:商務印書館,1996

[14]王亞麗,漢字部首表意功能研究[D],蘭州大學,2006

[15]萬業馨,從漢字研究到漢字教學[J],世界漢語教學,2004,(02):40-48+3

[16]萬業馨,略論形聲字聲旁與對外漢字教學[J],世界漢語教學,2000,(01):62-69

[17]萬業馨,漢字字符分工與部件教學[J],語言教學與研究,1999,(04):32-41

[18]許慎(漢),說文解字[M],北京:中華書局,1963

[19]楊亮亮,“六書”理論在對外漢字教學中的應用[D],陜西師範大學,2012

[20]張熙昌,論形聲字聲旁在漢字教學中的作用[J],語言教學與研究,2007,(02):21-28

作者:李盈璇,澳門大學人文學院,碩士研究生

04论文1..pdf